Dans les yeux de Jeanne Morisseau

Picasso à moi !

Ce titre, c’est une manière de dire, et je m’en expliquerai de par tout ce que mes yeux ont pu voir, et ma sensibilité entendre ou saisir, en un regard qui brassait de la généralité, ou retenu au contraire par quelques détails nés de l’accident de la représentation, du génie qui loge en cet homme résolu, déterminé et lucide quant à son cheminement d’artiste, toujours en quête d’une nouvelle transcendance et force de beauté toujours à la limite de la limite, subversive et sans concession. Xavier m’a connue enfant, et, ravissant l’aînée de mes sœurs, devint mon beau-frère de même qu’un premier référent artistique fort, alors qu’il était tailleur de pierre, coulant, sous mes yeux ébahis et curieux de petite fille, ses premières œuvres, pour le moins étranges, en béton armées de tiges de fer forgé. Mais revenons un peu sur le passé et la rencontre de cet homme qui me livrait hier quelques secrets de sa création unique et si prolifique, ainsi que la clef de son actualité.

Les retrouvailles

Le hasard de la vie fit que je ne revis le sculpteur et peintre Xavier Boggio qu’après une petite décade sans vraies accolades, et la création récente de la maison-musée – « Les Ateliers Boggio » – en fut la raison, agissant comme le déclencheur attendu pour ce retour aux sources : revoir l’homme aux mille perceptions au sein de la demeure familiale (qui m’avait accueillie dans mes jeunes pérégrinations de nièce et d’artiste en herbe), baigné dans une représentation double de la création, la sienne et celle de son aïeul, Émile Boggio, peintre post-impressionniste.

J’avais aimé, petite et moins petite, voir et revoir cet atelier de l’ancêtre, où son chapeau de paille était accroché à sa patère comme s’il allait revenir à tout instant, émergeant du jardin potager merveilleux du dehors, un bouquet de fleurs pleins les bras, et le piano à queue désaccordé qui trônait dans l’espace de l’atelier si haut de plafond et donc si sonore, et regarder ses Grandes Rues immenses aux quatre saisons qui en ornaient les murs, entre autres portraits et paysages d’antan.

Créer au sein de ce lieu chargé d’histoire

C’était comme vivre et revivre une histoire inconnue de moi, à la fois secrète et sans prix, à la limite du romanesque. Celle de Xavier, toute contemporaine et s’écrivant sous mes yeux comme un journal, chaque œuvre nouvelle balayant l’ancienne pour porter l’esprit plus au loin, me touchait d’autant plus à travers ces vécus du dix-neuvième siècle, cette ère si pleine et réminiscente de mystères passés, et les ambiances quelque peu surannées de l’atelier, cette pièce magique.

Alors, l’arrière-petit neveu me parle d’Emile né en 1857 à Caracas. Il me le dépeint comme un homme de son temps à l’écoute des pulsations de la société de cette époque, laquelle fut témoin d’un monde qui bouge, de la première guerre mondiale à la naissance de la révolution industrielle celle-ci marquant l’émergence de la masse ouvrière, cette notion de classe sociale nouvelle. Fils d’émigré italien, issu de la bourgeoisie, partagé entre le Venezuela (il y a son musée) et la France, ami d’Henri Martin et de Jean Jaurès, il devient socialiste, homme de lettre, refusant la Légion d’honneur car fidèle à sa morale politique rigoureuse ; amateur du monde de la nouvelle technologie, il fait de la photographie en précurseur et obtient une médaille d’argent à l’Exposition Universelle de 1900. Répondant aux principes du mouvement impressionniste, il peint le monde tel qu’il est : paysages, scènes de la vie rurale ou ouvrière. Xavier, qui vit depuis l’enfance dans l’ombre de cet artiste, mort à Auvers-sur-Oise en 1920, mais finalement encore assez peu connu en France (bien que cité à Strasbourg dans un meeting pré-électoral de Jean-Luc Mélenchon), admire cet homme intègre et sans compromis capable de se remettre en question tout au long de sa vie.

La Villa Boggio

Si Xavier, enfant et adolescent, connaît l’émotion de la demeure familiale de ses grands-parents, dans laquelle il séjourne tous les week-ends et pendant les vacances, il me confie qu’il n’éprouve alors aucune émotion quant à la ville d’Auvers, pourtant incapable de vivre sans la figure emblématique impressionniste, romanesque et légendaire de Vincent Van Gogh, ce peintre maudit et fou qui se serait suicidé dans le plus grand dénouement en 1890.

La maison, dont les murs sont tous recouverts alors des toiles d’Émile, lui donne l’ambiance – comme on le dirait en photographie – mais là, dans cet antre d’amour, en dépit de cette omniprésence du peintre ancien, il n’y est absolument pas question de peinture, ni même de culture autour de la peinture, en dépit du fait de la légende qui dit qu’Émile a contribué du temps de son vivant à ce que les deux frères – Théo et Vincent – partagent la même pierre tombale dans le cimetière de la cité de l’impressionnisme. Cependant, pour Xavier, pas de pathos lié à la ville. Il baigne dans la peinture d’un ancêtre fantôme au charisme mystérieux dont on ne parle guère. Mais cette ombre le poursuit tout en lui ouvrant un horizon onirique.

La maison, dont les murs sont tous recouverts alors des toiles d’Émile, lui donne l’ambiance – comme on le dirait en photographie – mais là, dans cet antre d’amour, en dépit de cette omniprésence du peintre ancien, il n’y est absolument pas question de peinture, ni même de culture autour de la peinture, en dépit du fait de la légende qui dit qu’Émile a contribué du temps de son vivant à ce que les deux frères – Théo et Vincent – partagent la même pierre tombale dans le cimetière de la cité de l’impressionnisme. Cependant, pour Xavier, pas de pathos lié à la ville. Il baigne dans la peinture d’un ancêtre fantôme au charisme mystérieux dont on ne parle guère. Mais cette ombre le poursuit tout en lui ouvrant un horizon onirique.

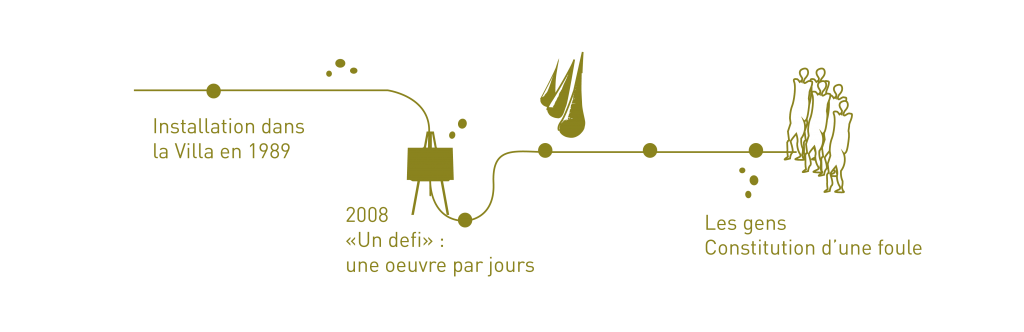

À la mort de ses grand-parents chéris, Xavier investit la maison familiale à l’atelier sacré, tandis que, peu à peu – puisqu’il en est dépositaire et gardien – les œuvres très recherchées d’Émile vont rejoindre les musées ou les collections du monde entier, mais il a très tôt le désir de pérenniser l’atelier en l’ouvrant au public, un rêve qu’il vient de réaliser après avoir passé une année et demi à restaurer ce lieu unique où l’artiste a vécu et travaillé, et où quatre peintures (sur huit) de sa série Les grandes rues peintes au gré des changements de lumière produits par les saisons (dans l’esprit de son contemporain Monet avec ses Cathédrales de Rouen) sont visibles. Un siècle plus tard, ce descendant, qui a aujourd’hui tout d’un pionnier en arts plastiques (du fait du caractère innovant de son œuvre coulée dans le béton et la résine, et faisant de la sculpture de la peinture, et de la sculpture de la peinture), en fait un devoir dans le respect de la transmission culturelle.

Cependant, si l’œuvre post-impressionniste foisonnante d’Emilio Boggio ne fut pas pour lui source d’inspiration (puisque figurative et de tendance classique) ou modèle, elle fut certainement une nourriture pour le sculpteur et peintre qu’il est devenu. En vivant parmi les toiles de son aïeul, le jeune Xavier (né en 1953), admiratif de cette puissance de création, sent viscéralement et de façon bien inconsciente alors que la peinture est amour, une force qui le subjugue et dont il résulte une fièvre. Ce point de départ est crucial : il parle de « L’œuvre devant soi » qui créera plus tard une complicité entre les deux artistes séparés par deux générations. Ailleurs, et bien autrement, il dira, en s’en amusant, « être tombé enfant dans la soupière ».

Ses défis créatifs

En 2016, Xavier Boggio, homme pugnace, engagé et déterminé qu’aucun challenge ambitieux n’arrête et dont l’esprit d’entreprise (pour qui connaît le détail de son cheminement artistique et sa production colossale) n’est plus à prouver, rêve de créer selon trois axes un centre d’art contemporain dans ce lieu historique : faire connaître conjointement Émile et Xavier Boggio au grand public, (ainsi que, dans le devenir, l’œuvre d’autres artistes Auversois par exemple). Avec la restauration de cet espace dédié à l’exposition de ces deux générations d’artistes, il créée, en toute pudeur et modestie, ce qui deviendra « Les ateliers Boggio », en espérant, par ce projet, obtenir le label de Maison des Illustres. Son objectif n’est pas de créer un lieu statique, mortifère et muséal, mais au contraire d’ouvrir ce lieu à la création en montrant les faces des deux Boggio, comme deux chapitres d’un même livre : les œuvres de Xavier – qui se charge des visites guidées – sont visibles au rez-de-chaussée aménagé, tandis que l’atelier d’Emilio se trouve à l’étage, créant ainsi pour le public une relation d’artiste à artiste, et presque d’égal à égal. Dans le mot « atelier », il entend bien suggérer la notion d’une dynamique de travail dans le parallèle entre les deux écoles.

Passerelle entre les deux univers

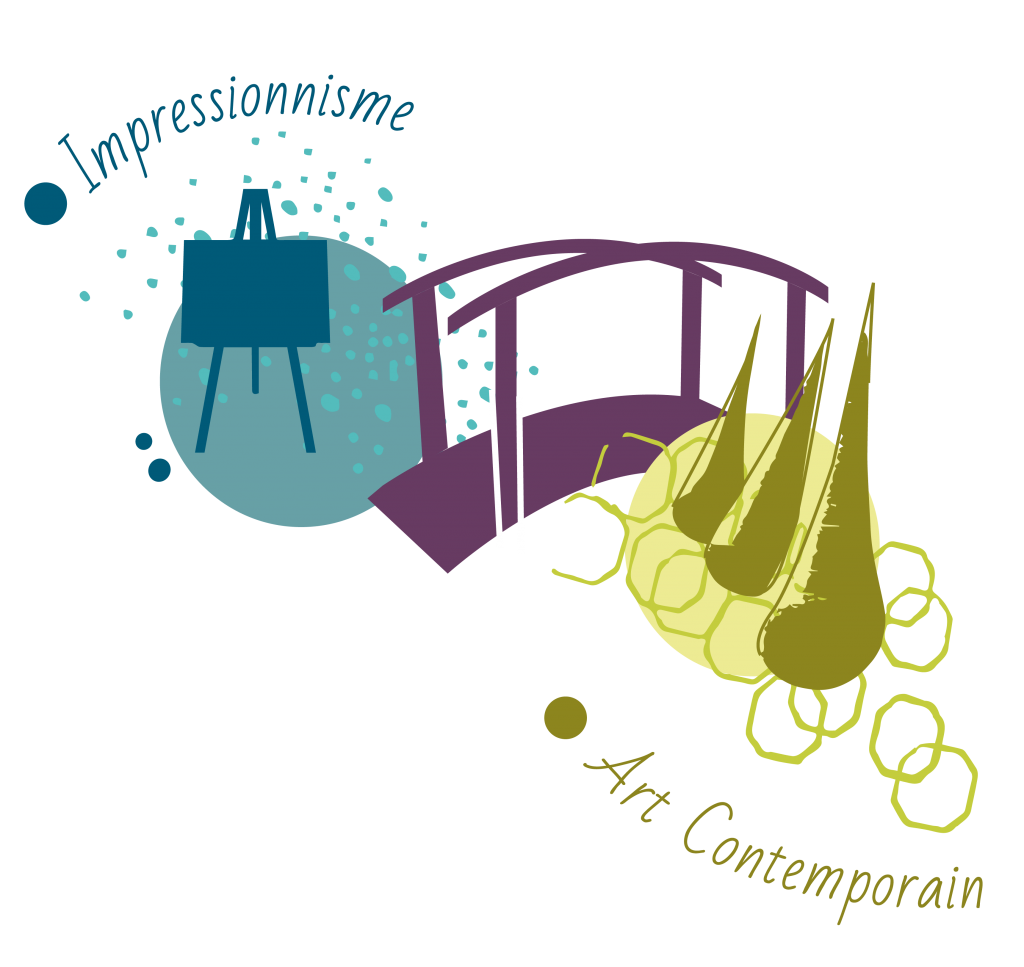

Et le fait est, le contraste né de cette descendance si particulière est intéressant et riche pour le public (comme instinctivement conscient de la richesse de ce double héritage artistique), lequel s’enthousiasme de cette connexion  complice et naturelle. Autrement dit, ça fonctionne, comme si le lien de parenté avec Emilio est révélateur et ouvre les portes à l’œuvre contemporaine et sans cesse en mouvement moins connue de Xavier ; et le public, presque aimanté, s’élargit, chacun venant avec ou créant son histoire.

complice et naturelle. Autrement dit, ça fonctionne, comme si le lien de parenté avec Emilio est révélateur et ouvre les portes à l’œuvre contemporaine et sans cesse en mouvement moins connue de Xavier ; et le public, presque aimanté, s’élargit, chacun venant avec ou créant son histoire.

On note d’ailleurs, qu’en terme d’histoires, il y eut trois événements reliant conjointement les deux artistes dans le même temps et en des lieux différents, le plus éminemment symbolique étant intitulé « De Boggio à Boggio » à Auvers-sur-Oise. Cependant, le lien de Xavier Boggio avec l’impressionnisme est pourtant loin d’être probant puisque son art abstrait, à base de matériaux modernes et contemporains, n’a rien à voir avec cette école de peinture figurative qui remonte à plus d’un siècle, mais, même si le medium est différent, les fondements de la création, les préoccupations de l’homme, les intentions de même que les tensions inhérentes à l’acte créatif restent les mêmes. Le prolongement se lit à travers les œuvres et l’existence de passerelles entre les deux esthètes, d’un temps à un autre temps. En 2010, Xavier, avec ses œuvres de peintures laquées se rapproche cependant de son arrière-grand-oncle, mais on

reviendra sur cette période de frôlement artistique sur la forme, lequel ne prend sens que situé dans le parcours chronologique de cet éminent plasticien.

Le parcours n’est que construction, et, comme on l’a vu, l’héritage est grand. Très tôt, Xavier choisit la sculpture qu’il considère comme plus basique à un niveau intellectuel. Il aime le travail sur la matière et suit une formation de tailleur de pierre pendant dix ans. De par son ascendance très prégnante, il lui est très compliqué de commencer en peinture et de se mesurer ainsi au maître. Il passe donc par une période « béton-béton », puis développe son concept de stèle, phase de « béton-résine », en jouant sur la couleur, le dessin et la transparence. En 2000 – ce concept sériel est-il né de l’idée du passage à un nouveau millénaire ? – il y a comme un basculement dans son approche qui devient fulgurante et inextinguible et il réussit alors un pari incroyable qui est de créer une œuvre par jour, soit 365 en une année. Travaillant autour du concept de triangle, la pointe toujours dressée vers le haut, le sculpteur, dans sa sorte de journal pictural et en volume, se double du peintre avec sa série des Flèches. Épaisses d’un petit centimètre, toute en résine, hautes de 2 mètres, légèrement incurvées, elles sont accrochées au mur et s’en décollent en même temps, comme il le dit : « telle la lèpre de la peau se détache. »

Les Culbutos

Le dimanche, jour de repos, il s’offre le luxe, dans l’humour, de créer ses Culbutos, sortes de cône (à base de fibre de verre), soit un triangle vu dans l’espace en volume qui tourne sur lui-même. À travers cette chronique du jour présent au jour suivant, il cherche à échapper à la sculpture en créant un objet dans l’espace. C’est une période de transition qui, toujours par la résine (sa fidèle compagne), l’amènera à « rentrer en peinture », l’expression picturale étant incluse en celle-ci. Et c’est cette intégration de la peinture dans l’objet – laquelle sort de la surface pour devenir volume – qui constitue ce qui diffère d’avant. En d’autres mots, la peinture sort de la stèle. Et se créée alors pratiquement sous mes yeux cette œuvre de forcené colossale en l’espace d’une année. Je dois avouer qu’en dépit de la farouche estime et l’engouement que je porte à son travail, je crains alors pour lui et sa santé mentale. Je vois dans ce journal un défi presque désespéré d’atteindre le monde avec un pari infaisable, mais mon génial beau-frère tient le cap et je suis subjuguée par cette création qui force l’admiration de tous. Toute la série des Flèches est pour l’instant entreposée dans une cave attenante à la maison, et voir cette création surprenante presque sans vie, puisque sans lumière ni couleurs, prendre la poussière m’attriste beaucoup. Des années plus tard, revenant sur son concept, il m’explique. La notion de série répond au besoin de densité qui l’oblige à se lever chaque matin : « J’ai une série à faire nom de dieu ! Sinon je ne suis pas vivant ! » s’exclame-t-il en riant.

Tournant libérateur la peinture

Mais un autre déclic en peinture se produit dans les années 2004-2005 qui fait suite à une demande de prêt de la collection des œuvres d’Émile Boggio pour une exposition à Zundert, ville natale de Vincent Van Gogh (où s’exposera un groupe d’artistes Auversois incluant celles de Xavier). Les toiles de l’atelier étant toutes parties, celui-ci se livre à un challenge de taille : il éprouve enfin la pulsion, bien plus que l’envie elle-même, d’envahir cet espace sacré et d’y aller peindre à la manière « traditionnelle » des anciens – « comme tonton » me dit-il en affichant un bon sourire – enfin, du moins sur le plan technique. Il songe ainsi pouvoir s’inspirer du lieu et y installe une bâche, des toiles, ses huiles et trois néons.

Il s’échine pendant trois mois sans relâche mais le résultat se révèle catastrophique. En vingt ans de sculpture, il a l’impression de ne rien connaître et se sent très mal. Mais alors vient le déclic libérateur, il comprend qu’il doit travailler avec les médiums connus de lui : il commence alors à peindre sur une toile blanche avec du goudron en noir et blanc et de la résine. Le trait monochrome le hante pendant un mois où il n’utilisera aucune couleur jusqu’à vouloir, passé ce laps, faire revivre celle-ci qui jaillit comme un cri. Et c’est ainsi que, ayant mis la sculpture de côté, l’artiste peintre prend son envol pour une série de deux cents toiles aux dimensions variables au terme de laquelle il reviendra à ses stèles avec la série des Nains et des géants – mais qu’il considérera alors être, du fait de leur graphisme, pleinement des peintures, seulement dans l’espace.

Un retour à la sculpture

C’est là où l’œuvre sculpturale de Xavier Boggio, du fait du concept de volumes en plaque et non en rond-de-bosse, est considérable et novatrice : il créée dès les

premières pièces de la peinture à plat, où il allie graphisme et couleur en produisant deux dimensions, éliminant ainsi en la détruisant à l’extérieur la troisième dimension traditionnelle mais la faisant exister à l’intérieur de la pièce elle-même dans l’effet de transparence produit par l’utilisation de la résine. Autour de l’objet, le recto et le verso de la stèle – qui constituent les deux dimensions – racontent chacun une histoire, complémentaire l’une de l’autre, la troisième dimension, soit l’épaisseur de le la stèle, étant réduite à un trait. En 2008, année bissextile (on retrouve l’humour subtil de l’homme derrière ses défis), Xavier reviendra à la peinture par une série intitulée 366/366 où il créera une toile par jour, renouant avec son concept de l’an 2000.

Série érotique

En 2013-14, il créée une série graphique et haute en couleur très impressionnante sur l’érotisme (200 pièces). La matière a changé car il peint sur du tissu de verre lequel a l’épaisseur d’une toile et la qualité d’un papier épais, matériau qui, outre le fait qu’il se stocke facilement, présente aussi l’avantage de vivre en dehors de tout châssis et d’exister sur chacune de ses faces, en proposant une peinture différente sur son recto et son verso, sur un format en longueur de 2,50 m par 60 cm, ou des formes carrées.

Il bénéficie là d’une liberté totale d’expression où « beaucoup de choses » s’impriment. Cette œuvre, tant dans le fond, quelque peu subversif et irrévérencieux, que dans sa forme, lui permet de s’affranchir de toutes contingences commerciales. En créant un maximum de contraintes impossibles, il met volontairement le possible galeriste dans une position d’inconfort, car il s’avère très difficile d’exposer ces pièces, qui atteignent parfois deux mètres de hauteur, sans parler du problème de la suspension dans l’espace. L’érotisme de ces toiles impudiques, où l’on montre le sexe et l’entrelacement de corps nus, n’est pas un sujet de salon, mais Xavier Boggio n’a jamais raisonné en termes commerciaux et refusera jusqu’au bout de rentrer dans un système où l’obligation de vendre prime sur son art. Il ponctuera sa série érotique par une vingt

aine d’autoportraits extrêmement étranges. Je me souviens d’un jour où il m’avait dit que le plus difficile pour l’acquéreur d’une œuvre est qu’elle reste à ses yeux aussi belle que lors du coup de foudre initial, et ce, à mesure que le temps passe, répondant ainsi à quelques secrets d’intemporalité. La force de Xavier en tant que créateur réside en le fait que l’on peut sans risque se lancer dans cette aventure, sans ressentir de malaise : ses toiles ne se démodent pas et répondent aux exigences immuables du beau.

Les gens

Et puis, il y a cet autre vaste projet « fou » qu’il commence et qu’il appelle Les gens : celui des 1000 œuvres en 10 ans (pour lequel il pense utiliser environ une tonne de résine). L’idée de cette autre série le comble, laquelle marque le point de départ d’un voyage dont il ignore complètement jusqu’où celui-ci va le mener ; mais quelle importance au fond de répondre à cette question de la finalité puisqu’il connaît le format où il va évoluer quotidiennement, soit 2,10 m par 45 cm, en travaillant, totalement immergé dans le domaine de la création pure, selon le fil de son inspiration dans un « cadre non cadré », une forme jamais figée.

Il sait que ce nouveau challenge sera compliqué, qu’il rencontrera des méandres, des embûches et du doute, en pratiquant ce « métier de chien », si complexe dans ses modes de faire.

C’est là la difficulté d’être un artiste, qui a à voir avec l’existentialisme : se lever chaque matin, après la torture des rêves nocturnes et la tension de ses pensées, subir la pression quotidienne sans relâche, en développant une force immuable, pour répondre à cet impératif absolu lorsqu’il parle de ses stèles : « En faire une de plus et voir celle qui suit… », juste pour continuer d’être vivant. Mais il sait aussi que rentrer dans cette création – brodant à l’aveugle dans l’instant et sans projection aucune sur le tissage de cette trame dans le temps – le stabilise et calme ses turpitudes, l’oblige à aller en permanence à l’essentiel sur un mode obsessionnel et pulsionnel, en gérant au mieux ses obligations de créateur suivant l’intention plastique finale afin d’obtenir une forme audible pour celui qui verra et vivra sa sculpture. Pour ce faire, il travaillera sur l’horizontalité ; les stèles sont coulées et se peignent à plat pour, au final, se tenir debout en verticalité, comme des hommes qui se lèvent. Les sculptures de ses gisants prennent vie et c’est alors que l’œuvre généreuse se découvre, et Les gens debout apparaissent en globalité dans leur recto-verso.

L’artiste Xavier Boggio

C’est quand il me révèle ses secrets d’artiste intrépide, sans peur, qui va plus loin que les autres et brave toutes les limites que je songe à ce titre pour cette chronique – « Mon Picasso à moi » – que j’écris à sa demande (sans songer un seul instant à ce qu’il pensera de ce titre), répondant ainsi à son désir de faire vivre l’homme et sa création à travers le prisme de ma réceptivité de poète et de jeune sœur par alliance. Quand il me dit : « Je t’ai connue grande comme ça ! », nous rîmes beaucoup car je mesurai à peine un mètre quand je rencontrai Xavier Boggio pour la première fois ! Et je le comprends mieux aujourd’hui.

Ce lien familial ancien, presque du même ordre que celui de Xavier à son arrière-grand oncle en termes d’imprégnation et d’empreinte, a façonné ma sensibilité artistique à l’art abstrait et plastique dès mon plus jeune âge, laquelle, se frottant à ses œuvres, s’est considérablement aiguisée au regard de ma propre construction allant de l’enfance à l’âge adulte et qui se traduit sans doute le mieux aujourd’hui par la photographie. Je me souviens notamment, alors déjà totalement subjuguée par l’effet de transparence obtenue par la résine, avoir zoomé un détail de l’une de ses stèles pour l’illustration d’une petite maquette audio de mes chansons : intitulée Moon Enlightened (éclairée par la lune), c’était en 1996.

Mais mon admiration du travail de Xavier ne fit que croître au fil du temps pour me conduire au jour d’aujourd’hui à écrire sur sa création (et même la filmer à hauteur de 9 vidéos visibles sur YouTube) ; dans un lien d’égal à égal, cela se peut-il ? Je ne sais mais je reprends le fil de mon idée.

Cheminement artistique

La notion de « Début de l’œuvre » me frappe quand je l’interroge. Est-ce le jour en enfance où il arrive à faire un premier « bonhomme patate » réussi, ou enregistre et met en pratique les apprentissages ? Non, bien sûr. Il s’agit plutôt de rentrer en création, quand il y a une intention de la part de l’artiste d’aller dans une certaine direction et faire des expériences où il tente de créer quelque chose de nouveau pour lui-même et où il prend des risques. Outre les matériaux traditionnels utilisés par les peintres – toutes sortes de peintures, d’encres et pastels, des livres ou du sable (à une certaine époque), de la terre, du bois et du fer – il utilise des matériaux contemporains et bon marché tels la résine industrielle et le béton qu’il est fier, en sublimant ces matières, de détourner de leur utilisation première, et, dès lors ne subit donc aucune pression financière susceptible d’entraver les avancées de sa production.

Et d’ailleurs l’homme me paraît plutôt décontracté et très confiant en l’avenir, comme si l’heure de la résilience avait enfin sonné, et j’aime le voir ainsi. Il dit en effet avoir une bonne joie de vivre et reçu un peu de sagesse, la part de l’expérience semble-t-il. Il se sent bien dans son travail, et même si rien n’est facile, quand il jette un regard global sur son parcours d’artiste, il se sent comme un « nabab », ne désirant plus que « jouer le jeu d’Émile, et des 1000 ». Facétieux, il l’est, et l’humour et la dérision le tiennent dans son travail. Il aime cette « vie de chien », son rythme, sa rugosité qui l’oblige à changer de registre chaque fois qu’il termine un cycle pour aller ailleurs, car, comme Picasso et d’autres artistes à grande longévité, il a ses périodes et traverse des passages. Chaque jour constitue pour lui un scénario jamais raconté, les histoires se transformant avec la matière.

Et d’ailleurs l’homme me paraît plutôt décontracté et très confiant en l’avenir, comme si l’heure de la résilience avait enfin sonné, et j’aime le voir ainsi. Il dit en effet avoir une bonne joie de vivre et reçu un peu de sagesse, la part de l’expérience semble-t-il. Il se sent bien dans son travail, et même si rien n’est facile, quand il jette un regard global sur son parcours d’artiste, il se sent comme un « nabab », ne désirant plus que « jouer le jeu d’Émile, et des 1000 ». Facétieux, il l’est, et l’humour et la dérision le tiennent dans son travail. Il aime cette « vie de chien », son rythme, sa rugosité qui l’oblige à changer de registre chaque fois qu’il termine un cycle pour aller ailleurs, car, comme Picasso et d’autres artistes à grande longévité, il a ses périodes et traverse des passages. Chaque jour constitue pour lui un scénario jamais raconté, les histoires se transformant avec la matière.

Mais je continue de le citer – quand il m’avait dit « être au début de son œuvre » lors de notre premier entretien – l’expression ayant si fortement marqué ma pensée comme étant détentrice d’un grand secret, alors j’insiste encore un peu pour obtenir la réponse suivante : ce maître hors-pair de la matière et de l’image se trouve actuellement et par conséquent journellement au début de sa création au sens où « il y a toujours à faire, car la pièce qui vient est toujours compliquée, que l’œuvre magistrale n’est pas encore faite et reste donc encore à venir, avec la conscience que celle de demain sera épatante. »

Si le travail est bon aujourd’hui et répond à des fulgurances, il est content. Il sait la valeur du geste proposé dans l’art premier et primitif – lequel est celui du « geste primal de tous » – et la force de son intemporalité au regard de l’infini, dont il résulte des œuvres qui contiennent l’univers, mais qu’on ne s’y trompe pas, ici, Dieu reste tranquille, même si l’heure est à la moisson.